José del Castillo Pichardo

Santo Domingo, 27 de diciembre del 2024

De Montecristi a Santiago, las huellas de Martí en la República Dominicana

Un recorrido por la tierra que lo acogió a José Martí - (FUENTE EXTERNA)

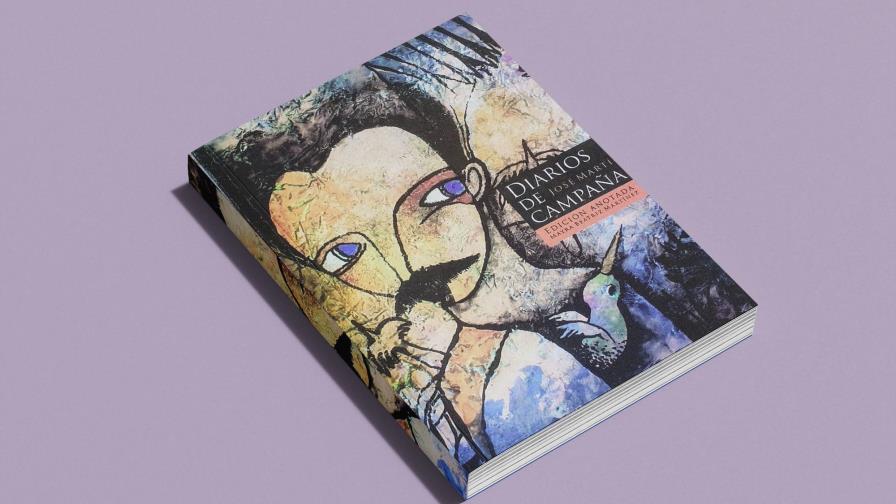

Lo conocí hace casi 70 años en la biblioteca de mi padre, la que Fefita atesoró como panal nutricio de su huella intelectual. Allí obras de Martí: La Edad de Oro, Versos Sencillos, Ismaelillo, Nuestra América, El Presidio Político en Cuba. Desde entonces nada del Apóstol me es ajeno, incluyendo el Anuario de Estudios Martianos que editaba en los 70 mi querido historiador Salvador Morales. Don Emilio publicó Martí en Santo Domingo, motivo de columnas que escribí. En la FILSD 2024, en el modesto stand de Cuba, encontré Diarios de Campaña en edición anotada de Mayra Martínez. Y nueva vez me arropó esa voz inmensa con su sencilla prosa precisa y cortante.

Martí se halla en tierra dominicana desde el 7 de febrero de 1895, a la que había arribado por Montecristi, embarcado desde Nueva York con breve escala en Cabo Haitiano. El propósito, juntarse con Máximo Gómez y otros colaboradores, para emprender la expedición que encendería la tercera guerra por la causa libertaria de Cuba.

Marcando 14 de febrero de 1895, refiere en sus notas de Diario. "Las seis y media de la mañana serían cuando salimos de Montecristi el General (Máximo Gómez), Collazo y yo, a caballo para Santiago de los Caballeros. Del viaje, sólo resaltan en mi memoria unos cuantos árboles, unos cuantos caracteres, de hombre o de mujer, unas cuantas frases. La frase aquí es añeja, pintoresca, concisa, sentenciosa: y como filosofía natural. El lenguaje común tiene de base el estudio del mundo, legado de padres a hijos, en máximas finas, y la impresión pueril primera.

Una frase explica la arrogancia innecesaria y cruda del país: -"Si me traen regalos me deprimen, porque soy el obsequiado." Dar, es de hombre y recibir, no. Se niegan, por fiereza, al placer de agradecer. Pero en el resto de la frase está la sabiduría del campesino: -"Y si no me traen, tengo que matar las gallinitas que le empiezo a criar a mi mujer." El que habla es bello mozo, de pierna larga y suelta, y pies descalzos, con el machete siempre en puño, y al cinto el buen cuchillo, y en el rostro terroso y febril los ojos sanos y angustiados. Es Arturo, que se acaba de casar, y la mujer salió a tener el hijo donde su gente de Santiago. De Arturo es esta pregunta: "¿Por qué si mi mujer tiene un muchacho dicen que mi mujer parió, -y si la mujer de (Juan Isidro) Jiménez tiene el suyo dicen que ha dado a luz?"

Y así, por el camino, se van recogiendo frases. A la moza que pasa, desgoznada la cintura, poco al seno el talle, atado en nudo flojo el pañuelo amarillo, y con la flor de campeche al pelo negro: -"¡Qué buena está esa pailita de freír para mis chicharrones!". A una señorona de campo, de sortija en el guante, y pendientes y sombrilla, en gran caballo moro, que en malhora casó a la hija con un musié de letras inútiles, el marido, de sombrero de manaca y zapatos de cuero, le dice, teniéndole el estribo: "Lo que te dije, y tú no me quisiste oír: "Cada peje en su agua."

A los caballos les picamos el paso, para que con la corrida se refresquen, mientras bebemos agua del río Yaque en casa de Eusebio; y el General dice esta frase, que es toda una teoría del esfuerzo humano: -"El caballo se baña en su propio sudor." Eusebio vive de puro hombre: lleva amparada de un pañuelo de cuadros azules la cabeza vieja, pero no por lo recio del sol, sino porque de atrás, de un culatazo de fusil, tiene un agujero en que le cabe medio huevo de gallina, y sobre la oreja y a media frente, le cabe el filo de la mano en dos tajos de sable: lo dejaron por muerto.

Nuestros tres caballos descansan de quijadas en la cerca. Se abre penosamente una puerta, y allí está Don Jacinto; aplanado en un sillón de paja, con un brazo flaco sobre el almohadón atado a un espaldar, y el otro en alto, sujeto por los dos lazos de una cuerda nueva que cuelga del techo; contra el ventanillo reposa una armazón de catre: el suelo, de fango seco, se abre a grietas: de la mesa a la puerta están en hilera, apoyadas de canto en el suelo, dos canecas de ginebra, un pomo vacío, con tapa de tusa: la mesa, coja y polvosa, llena de frascos, un inhalador, un pulverizador, polvos de asma.

Fue prohombre, y general de fuego: dejó en una huida confiada a un compadre la mujer, y la mujer se dio al compadre: volvió él, supo, y de un tiro de carabina, a la puerta de su propia casa, le cerró los ojos al amigo infiel. "¡Y a ti, adiós!: no te mato, porque eres mujer." Anduvo por Haití, entró por tierra nueva, se le juntó la hija lozana de una comadre del rincón, y entra a besarnos, tímida, una hija linda de ocho años, sin medias, y en chancletas. -De la tienda, que da al cuarto, nos traen una botella, y vasos para el romo.

Por la sabana de aromas y tunas, cómoda y seca, llegamos al alto de Villalobos, a casa de Nené, la madraza del poblado, madre de veinte o más crianzas que vienen todas a la novedad y le besan la mano. "Utedes me dipensen", dice al sentarse junto a la mesa a que comemos, con rom y café, el arroz blanco y los huevos fritos: "pero toito ei día e stao en ei conuco jalando ei machete." El túnico es negro, y lleva pañuelo a la cabeza. El poblado de Peña la respeta.

Con el primer sol salimos del alto, y por entre cercados de plátano o maíz, y de tabaco o yerba, llegamos a Laguna Salada, la hacienda del General (La Reforma): a un codo del patio, un platanal espeso: a otro, el boniatal: detrás de la casa, con cuatro cuartos de frente, y de palma y penca, está el jardín, de naranjos y adornapatios, rodeada de lirios, la cruz, desnuda y grande, de una sepultura. Mercedes, mulata dominicana, de vejez limpia y fina, nos hace, con la leña que quiebra en la rodilla su haitiano Albonó, el almuerzo de arroz blanco, pollo con lerén, y boniato y auyama: al pan, prefiero el casabe, y el café pilado tiene, por dulce, miel de abeja.

En el peso del día conversamos de la guerra y de los hombres, y a la tarde nos vamos a la casa de Jesús Domínguez, padre de muchas hijas, una de ojos verdes, con cejas de arco fino, y cabeza de mando, abandonado el traje de percal carmesí, los zapatos empolvados y vueltos, y el paraguas de seda, y al pelo una flor: y otra hija, rechoncha y picante, viene fumando, con un pie en media y otro en chancleta, y los diez y seis años del busto saliéndosele del talle rojo: y a la frente, en el cabello rizo, una rosa.

"Don Jesús" viene del conuco, de quemarle los gusanos al tabaco, "que da mucha briega", y recostado a la puerta de su buena casa, habla de sus cultivos, y de los hijos que vienen con él de trabajar, porque él quiere "que los hijos sean como él", que ha sido rico y luego no lo ha sido, y cuando se le acaba la fortuna sigue con la cabeza alta, sin que le conozca nadie la ruina, y a la tierra le vuelve a pedir el oro perdido, y la tierra se lo da. Y para todo hay remedio en el mundo, hasta para la mula que se resiste a andar, porque la resistencia no es sino con quien sale a viaje sin el remedio, que es un limón o dos, que se le exprime y frota bien en las uñas a la mula, "y sigue andando."

En la mesa hay pollo y frijoles, y arroz y viandas, y queso del Norte, y chocolate. Al otro día por la mañana, antes de montar para Santiago, Don Jesús nos enseña un pico roído, que dice que es del tiempo de Colón, y que lo sacaron de la Esperanza, "de las excavaciones de los indios, cuando la mina de Bulla". Ya le decían "Bulla" en tiempo de Colón, porque a la madrugada se oía el rumor de los muchos indios, al levantarse para el trabajo. Y luego Don Jesús trae una buena espada de taza, espada vieja castellana, con la que el General, puesto de filo, se guarda el cuerpo entero de peligro de bala, salvo el codo, que es lo único que deja afuera la guardia que enseñó al General su maestro de esgrima.

La hija más moza me ofrece tener sembradas para mi vuelta seis matas de flores. Ni ella siembra flores, ni sus hermanos, magníficos chicuelos de ojos melosos y pecho membrudo, saben leer. Es la Esperanza, el paso famoso de Colón, un caserío de palma y yaguas en la explanada salubre, cercado de montes. "La Providencia" era el nombre de la primera tienda, allá en Guayubín, la del marido puertorriqueño, con sus libros amarillos de medicina vejancona, y su india fresca, de perfil de marfil, inquieta sonrisa, y ojos llameantes: la que se nos acercó al estribo y nos dio un tabaco.

"La Fe" se llama la otra tienda, la de Don Jacinto. Otra, cerca de ella, decía en letras de tinta, en una yagua: "La Fantasía de París." Y en Esperanza nos desmontamos frente a "La Delicia". De ella sale, melenudo y zancón, a abrirnos su talanquera, "a abrirnos la pueita" del patio para las monturas, el general Candelario Lozano. No lleva medias y los zapatos son de vaqueta. Él cuelga la hamaca; habla del padre, que está en el pueblo ahora, "a llevase los cuaitos de las confirmaciones"; nos enseña su despacho, pegado en cartón, de general de brigada, del tiempo de Báez; oye, con las piernas colgantes en su taburete reclinado, a su Ana Vitalina, la niña letrada, que lee de corrido, y con desembarazo, la carta en que el ministro exhorta al general Candelario Lozano a que continúe "velando por la paz", y le ofrece llevarle, "más tarde" la silla que le pide.

El vende cerveza, y tiene de ella tres medías, "poique no se vende má que cuando viene ei padre". Él nos va a comprar romo. Allá, un poco lejos, a la caída del pueblo, están las ruinas del fuerte de la Esperanza, de cuando Colón, y las de la primera ermita. De la Esperanza, a marcha y galope, con pocos descansos, llegamos a Santiago en cinco horas. El camino es ya sombra. Los árboles son altos. A la izquierda, por el palmar frondoso, se le sigue el cauce al Yaque. Hacen arcos, de un borde a otro, las ceibas potentes. Una, de la raíz al ramaje, está punteada de balas. A vislumbres se ve la vega, como chispazo o tentación de serena hermosura, y a lo lejos el azul de los montes. De lo alto de un repecho, ya al llegar a la ciudad, se vuelven los ojos, y se ve el valle espeso, y el camino que a lo hondo se escurre, a dar ancho a la vega, y el montío leve al fondo, y el copioso verdor: que en luengo hilo marca el curso del Yaque.

José del Castillo Pichardo

José del Castillo Pichardo

José del Castillo Pichardo, ensayista e historiador. Escribe sobre historia económica y cultural, elecciones, política y migraciones. Académico y consultor. Un contertulio que conversa con el tiempo.

Tomado de: Diario Libre

No hay comentarios:

Publicar un comentario